Hat Spinat wirklich einen so hohen Eisengehalt? Sind Proteinshakes wirklich für sportlich aktive Menschen nützlich und sind Fette in jedem Fall schlecht? Solche oder ähnliche Mythen hat jeder schon einmal gehört. Gesundheitstipps, die uns im Alltag begegnen, lassen sich nicht immer wissenschaftlich belegen. Daher sollen hier einmal einige bekannte Mythen rund um die Gesundheit unter die Lupe genommen werden. Die Mythen stammen aus den Bereichen Ernährung, Vorbeugung von Krankheiten, gesunder Schlaf, Leistungsfähigkeit und mentales Wohlbefinden.

Hier einmal die „Top 20“ der Gesundheitsmythen, welche in Teil 1 und Teil 2 der Blog-Beiträge erörtert werden:

1. Fehlenden Schlaf kann man am Wochenende nachholen!

Zuerst einmal eine gute Nachricht: Ein kurzzeitiges Schlafdefizit – z.B. nach einer langen Partynacht oder durch viel Lernen kurz vor einer Prüfung – kann ausgeglichen werden. Bis zu einem gewissen Maß kann jeder Schlaf „nachholen“. Viele Menschen schlafen am Wochenende länger, um ihr unter der Woche aufgebautes Schlafdefizit auszugleichen.

Wer fehlenden Schlaf nachholen möchte, sollte jedoch aufpassen, denn diese Vorgehensweise ist nicht für jeden ratsam. Vor allem bei den Menschen, die zu Ein- und Durchschlafstörungen neigen, ist ein längeres Schlafen am Wochenende nicht sehr hilfreich, weil dadurch Schlafdruck für den Abend abgebaut wird. So kommt man ‚aus dem Rhythmus‘, was ein noch größeres Schlafdefizit in der nächsten Woche zur Folge haben kann. Am besten sind geregelte Schlafenszeiten, die auch am Wochenende eingehalten werden sollten. So kommt der Körper nicht aus dem Biorhythmus.

Es kommt beim Nachholen von Schlaf auch auf den Grad des Schlafmangels an. In Experimenten, bei denen gesunde Menschen über mehrere Tage nicht geschlafen haben, benötigten diese meist drei „Erholungsnächte“ – das heißt drei Nächte, in denen mehr Schlaf benötigt wurde. Anschließend fühlten sich die Teilnehmer dann aber nach der für sie üblichen Schlafzeit wieder fit und ausgeruht. Das gilt aber nicht bei chronischem Schlafmangel, der viele Wochen oder gar Monate andauert. Hier ist ein wesentlich längerer Zeitraum nötig, bis sich der Körper wieder vollständig erholt hat. Bei einem lang andauerndem Schlafdefizit kann es sogar zu gesundheitlichen Folgen kommen, die nicht mehr reversibel, d.h. nicht umkehrbar sind.

Bleibt noch die Frage: Wie viel Schlaf benötigt ein durchschnittlicher Mensch? Die benötigte Schlafenszeit ist genetisch bedingt und variiert teilweise stark. Auch das Alter spielt eine Rolle, denn ältere Menschen schlafen oft nicht mehr so lange. Es gibt nicht die richtige Menge Schlaf. Während einige wenige Menschen schon mit vier bis fünf Stunden Schlaf pro Nacht fit und leistungsfähig sind, brauchen andere acht bis neun Stunden, um gut durch den Tag zu kommen. Die meisten Menschen benötigen sechs bis acht Stunden Schlaf pro Nacht, um ausgeruht und belastbar für den Alltag zu sein. Wie viel Schlaf der eigene Körper braucht, muss jeder selbst herausfinden. Der Mensch sollte so viel schlafen, dass der Körper tagsüber produktiv und fit und am Abend beim Zubettgehen ausreichend müde ist, um gut in den Schlaf zu kommen.

Wie sieht es aber mit den sogenannten „Powernaps“ aus? Grundsätzlich ist ein Mittagsschlaf gut geeignet, um Kraft zu tanken und danach wieder leistungsbereit zu sein. Sinnvoll ist hier aber eine kurze Schlafdauer von circa zehn bis maximal 20 Minuten. Eine längere Schlafdauer baut oft den Schlafdruck für den Abend ab und kann dann Schlafstörungen begünstigen. Um fehlenden Nachtschlaf auszugleichen, ist der Mittagsschlaf daher eher nicht geeignet.

2. Zusätzlich Vitamine einnehmen fördert die Gesundheit!

Über die natürliche Ernährung ist es kaum möglich, zu viele Vitamine aufzunehmen. Doch wer Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt, kann insbesondere die fettlöslichen Vitamine (A, K, D und E) tatsächlich überdosieren – und das hat womöglich ernsthafte gesundheitliche Folgen.

Wenn man sich ausgewogen ernährt, benötigen die meisten Menschen fast keine Nahrungsergänzungsmittel. Bei Überdosierung, die bei jungen Menschen noch eher möglich ist als bei älteren Erwachsenen, drohen diese Folgebeschwerden:

Zu hohe Vitamin D Einnahmen sind toxisch und führen zu einer zu hohen Kalziumaufnahme und dadurch einem zu hohen Kalziumspiegel. Übelkeit, Kopfschmerzen, Muskelschwäche, Nierensteine bis hin zur irreversiblen Schädigung der Nieren, Verkalkungen und Herzrhythmusstörungen sind mögliche Folgen.

Während das Beta Carotin (Provitamin A) kaum Beschwerden verursacht, wenn es überdosiert wird, können hohe Dosen an Vitamin A schwerwiegende Folgen haben. Unter anderem kann die Knochenstabilität abnehmen. Bei Schwangeren kann eine zu hohe Vitamin-A-Zufuhr zur Schädigung des ungeborenen Kindes führen.

Hautrötungen, Kopfschmerzen, Blutdruckabfall sind mögliche Folgen einer Überdosierung von Vitamin B3. Bei der deutlich höher dosierten medikamentösen Anwendung gegen eine Fettstoffwechselstörung kann der Blutdruckabfall so schwer sein, dass es zu Stürzen kommt. Außerdem kann es zu Durchfall, Brennen in der Brust, Bauchschmerzen und einer Leberschädigung kommen.

Bei langfristiger hoch dosierter Einnahme können Störungen der sensiblen Nerven auftreten, die zu einer Gangunsicherheit führen können (sogenannte „progressive sensorische Neuropathie“). Die Störungen bilden sich nach Absetzen von Vitamin B6 aber meist wieder zurück.

Bei hohen Dosierungen von Vitamin E über längere Zeit kann es zur Blutungsneigung kommen.

Man sieht also: Überdosierung von Vitaminen ist nicht immer ratsam.

Bei Frauen, die schwanger werden möchten, Schwangeren und Stillenden, Veganern und Vegetariern bzw. Menschen mit Vitaminmangel kann eine Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln jedoch hilfreich sein, allerdings sollte das mit einem Arzt abgesprochen werden.

3. Zähne sollten direkt nach dem Essen geputzt werden!

Täglich zweimal Zähne putzen ist wichtig. Das ist kein Geheimnis und selbst Kinder lernen es schon sehr früh. Aber spielt der Zeitpunkt hier eine Rolle? In der Tat ist es so, dass bestimmtes Essen unsere Zähne „angreift“ und den Zahnschmelz als „Schutzschicht“ für eine Weile schwächt. Beim Zähneputzen wird die oberste Schicht des Zahnschmelzes dann sozusagen weggeputzt. Um die optimale Gesundheit unsere Zähne zu erhalten, ist regelmäßige Zähneputzen wichtig. Generell gilt: Putzen Sie nach dem Essen Ihre Zähne, vor allem dann, wenn Sie stark zuckerhaltige Speisen und Getränke konsumiert haben. Allerdings ist Zähne putzen direkt nach dem Essen keine gute Idee, vor allem , wenn Sie säurehaltige Lebensmittel wie Zitrusfrüchte, Orangen, Fruchtsäfte oder Limonaden zu sich genommen haben. Säuren lösen Mineralstoffe aus dem Zahnschmelz heraus und greifen die Zahnhartsubstanz an. Beim Zähneputzen unmittelbar nach dem Essen wird der geschwächte Zahnschmelz dann quasi weggeschrubbt. Auf Dauer riskieren Sie somit Schäden der Zahnhartsubstanz wie Zahnerosion, welche zu schmerzempfindlichen Zähnen führen können. Ist der Zahnschmelz einmal weg, ist er leider für immer verloren.

Daher empfiehlt es sich, mindestens eine halbe Stunde zu warten, bevor Sie sich nach dem Essen die Zähne putzen. So hat Ihr Speichel genug Zeit sich neu zu bilden und die Säuren zu neutralisieren. Ratsam ist auch, direkt nach dem Verzehr von sauren Lebensmitteln den Mund kurz mit Wasser auszuspülen – das hilft, die Säureeinwirkung zu stoppen.

Das Frühstück stellt die einzige Ausnahme dar, was das Zähneputzen nach dem Essen angeht. Säurehaltige Nahrungsmittel, z.B. Orangen, welche gerne zum Frühstück gegessen werden, greifen den Zahnschmelz an, weshalb Sie das unmittelbare Zähneputzen nach dem Frühstück vermeiden sollten. Wenn Sie jedoch vor dem Frühstück die Zähne putzen, helfen die Mineralstoffe in der Zahnpasta, die Zähne widerstandsfähiger für den Säure-Angriff zu machen. Nach dem Frühstück empfiehlt es sich, einen zuckerfreien Zahnpflegekaugummi zu kauen. Dieser neutralisiert den pH-Wert im Mund und hilft somit, Ihre Zähne vor Erosion zu schützen. Insbesondere ist eine gründliche Mundhygiene am Abend ratsam, weil sonst Bakterien über Nacht die Zähne angreifen. Reinigen zudem Ihre Zunge mit einer Zungenbürste und verwenden Sie Zahnseide.

4. Stimmt es, dass Energydrinks mehr Koffein haben als Kaffee?

Kaffee und Energy Drinks enthalten reichlich Koffein, so viel ist allgemein bekannt. Darüber hinaus steckt der Wachmacher Koffein aber auch in schwarzem Tee und sogar in Bitterschokolade. Welche Nahrungsmittel enthalten aber am meisten Koffein? Erstaunlich ist: Es sind nicht die Energydrinks, sondern der Kaffee.

Eine Tasse Kaffee gehört für viele Menschen zum Morgenritual, denn das Heißgetränk macht durch das darin enthaltene Koffein wacher und leistungsfähiger.

Der Wachmacher steckt aber nicht nur in Kaffee, sondern auch in schwarzem oder grünem Tee, Cola oder Pepsi.

Hier ist eine Rangliste bezüglich des Gehalts an Koffein:

- Espresso

- Filterkaffee (Hier kann mit der Zeit ein Gewöhnungseffekt einsetzen.)

- Schwarzer Tee

- Energy Drinks

- Afri-Cola und Fritz-Cola

- Club Mate

- Coca-Cola und Pepsi-Cola

Variieren Sie einfach mal Ihre Getränkewahl, wenn Sie einen „Aufwach-Drink“ benötigen.

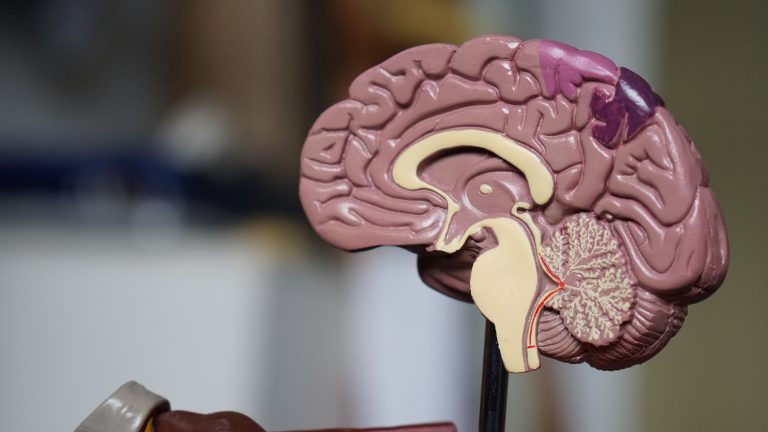

5. Der Mensch nutzt nur einen Teil des Gehirns!

Die Vorstellung, dass wir nur 10% unseres Gehirns nutzen, geht auf Forschungen im 19. Jahrhundert zurück. Mithilfe des Elektroenzephalogramms – eines EEG Gerätes, welches Gehirnströme misst – konnten die Wissenschaftler damals nur für 10% des Gehirns kognitive Funktionen feststellen. So gingen sie davon aus, dass nur dieser Prozentsatz des Gehirns zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiviert war.

Nervenzellen oder Neuronen machen lediglich 10% des Gehirns aus, während der Rest aus Gliazellen besteht. Diese Zellen funktionieren anders, obwohl inzwischen bewiesen ist, dass auch sie an Lernprozessen beteiligt sind. Der 10% Mythos hält sich aber immer noch in der Literatur. Tatsächlich nutzt der Mensch jedoch die ganzen 100% des Gehirns. Das Gehirn ist ein sehr leistungsfähiges Organ, das 20% des Sauerstoffs und 50% der Glukose verbraucht, die in unseren Körper gelangen. Heute zeigen moderne bildgebende Verfahren, dass selbst im Schlaf alle Bereiche des Gehirns aktiv sind.

Nur wenn das Gehirn schwer geschädigt ist, werden einige Regionen im Gehirn abgeschaltet. Verletzte Gehirnbereiche beeinträchtigen dann bestimmte Fähigkeiten oder Funktionen. Auch dies zeigt: Das menschliche Gehirn funktioniert als Ganzes. Es gibt verschiedene Beweise, die keine Zweifel daran lassen, dass der Mensch 100 % des Gehirns verwendet:

- Bildgebende Verfahren: Im MRT wurde bewiesen, dass das Gehirn die ganze Zeit aktiv ist. Forscherinnen und Forscher haben hier keine Region des Gehirns ohne Funktion gefunden.

- Gehirngröße: Menschliche Gehirne sind größer als die von anderen Tieren, einschließlich unserer nahen Verwandten, den Primaten. Menschen hätten keine so großen Gehirne entwickelt, wenn nur ein kleiner Teil davon genutzt würde.

Zudem gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Leistungsfähigkeit des Gehirns zu steigern, z.B.:

- Gesund essen: Die Forschung belegt, dass bestimmte Mikronährstoffe für die Gesundheit des Gehirns wichtig sind. Eine Ernährung, die reich an Antioxidantien wie Vitamin E und Betacarotin ist, kann vor vielen chronischen Krankheiten schützen und die Gesundheit des Gehirns fördern.

- Bewegung: Körperliches Training hat einen positiven Einfluss auf das alternde Gehirn und verbessert auch die Gehirnleistung bei neurodegenerativen Erkrankungen, die mit einem kognitiven Abbau

- Ausreichend Schlaf: Schlaf verbessert die Gedächtnisleistung, reguliert den Stoffwechsel und verringert die geistige Müdigkeit.

- Gehirnjogging: Der Mensch nutzt zwar das gesamte Gehirn, doch trotzdem können unsere Fähigkeiten und Leistungen verbessert werden. Unsere Gehirnzellen schaffen es, beim Training immer wieder neue Verbindungen zu schaffen.

6. Erkältungen können ausgeschwitzt werden!

Viren sind leider nicht ausschwitzbar. Das Anwärmen der Schleimhäute und die damit verbundene stärkere Durchblutung erhöhen jedoch die Immunabwehrkraft in diesem Bereich und können so bei der Genesung helfen. Bei einem schweren Infekt sollte die Schwitzkur nicht angewendet werden. Denn diese würde den Körper zu sehr anstrengen. Handelt es sich jedoch nur um eine herkömmliche Erkältung mit einer laufenden Nase, können u.a. Wärme und Inhalationen die lokale Abwehrkraft des Körpers positiv beeinflussen.

7. Kaffee dehydriert!

Studien haben eindeutig bewiesen, dass Kaffeegenuss nicht dehydriert. Es schadet aus diesem Grund nicht, zum Kaffee noch etwas Wasser zu trinken. Notwendig ist es jedoch nicht.

Das Koffein im Kaffee stimuliert zwar vorübergehend die Filterfunktion der Nieren und kann bei ungeübten Kaffeetrinkern harntreibend wirken. Der eine oder andere zusätzliche Gang zur Toilette ist die Folge. Dieser Effekt lässt nach kurzer Gewöhnungsdauer aber schnell wieder nach und kann daher vernachlässigt werden. Zudem ist die Menge, die der Mensch ausscheidet, bei Wasser und Kaffee fast gleich. Was den Wasserhaushalt des Körpers angeht, so ist es daher eigentlich egal, ob ein Glas Wasser oder eine Tasse Kaffee getrunken wird. Allerdings sollten aufgrund des hohen Koffeingehaltes und der damit verbundenen anregenden Wirkung nicht mehr als 4 bis 5 Tassen Kaffee am Tag getrunken werden.

8. Schokolade macht glücklich!

Im Winter sind viele Menschen nicht so gut gelaunt und haben ein Stimmungstief. Kann da Schokolade tatsächlich helfen? Es wird angenommen, dass Schokolade den Serotoninspiegel im Gehirn anheben kann und so tatsächlich die Stimmung steigern kann. Das liegt vermutlich an ihrem hohen Zuckergehalt. Zucker ist der Treibstoff unseres Gehirns. Er stimuliert die Umwandlung von Tryptophan, einem Bestandteil der Schokolade, in das Glückshormon Serotonin. Schokolade könnte also aufgrund ihrer Inhaltsstoffe tatsächlich „glücklich“ machen. Die Mengen, die in der Schokolade enthalten sind, reichen dafür jedoch kaum aus – außer es werden wirklich Unmengen von Schokolade gegessen. Gleiches gilt auch für den ähnlich wirkenden Inhaltsstoff der Schokolade, dem Theobromin, der einigen Tieren zum Verhängnis werden kann.

Schokolade kann aber trotzdem glücklich machen. Das hat allerdings weniger mit ihren Inhaltsstoffen zu tun, als vielmehr mit dem Schmelzprozess im Mund. Den empfinden viele Menschen als sehr angenehm und dieses Gefühl ist mit Glückshormonen verbunden. Schokolade hebt die Stimmung, es ist ein regelrechtes Wohlfühl-Essen. Zudem verknüpfen viele den Genuss von Schokolade mit positiven Erlebnissen, z.B. schönen Kindheitserinnerungen.

9. Karotten stärken Sehvermögen!

Dieser Mythos entstand, da Karotten Beta-Carotin enthalten, welches im Körper zu Vitamin A umgewandelt wird. Vitamin A hat eine besondere Bedeutung für die Wachstumsprozesse vieler Zellen und spielt auch eine entscheidende Rolle für das Sehen bei Dunkelheit. Es sorgt nämlich dafür, dass die Netzhaut mehr Licht aufnehmen und damit mehr Sehpigmente aufbauen kann. Ein Mangel des Vitamins, der jedoch in den westlichen Ländern nur äußerst selten vorkommt, macht sich daher als erstes in Form von Nachtblindheit bemerkbar.

Über eine ausgewogene Ernährung nehmen die Menschen in westlichen Ländern jedoch durchschnittlich so viel Vitamin A zu sich, dass lediglich ein Prozent der aufgenommenen Menge für die Versorgung der Augen genügt. Bereits eine mittelgroße Mohrrübe enthält nämlich genug Vitamin A, um die für einen Erwachsenen empfohlene tägliche Menge abzudecken. Weitere Lebensmittel, die einen hohen Vitamin A Gehalt haben, sind zum Beispiel Spinat, Kürbisse oder Aprikosen. Wichtig dabei ist, dass der Organismus eine kleine Menge Fett benötigt, um Beta-Carotin aufzunehmen. Solange kein Mangel durch eine unzureichende Ernährung oder eine gestörte Aufnahme des Vitamins im Darm besteht, wird Sehvermögen nicht beeinflusst.

10. Dämmerlicht schädigt die Augen!

Es ist sicher anstrengender, kleine Buchstaben im Dämmerlicht zu erkennen als das Lesen bei guten Lichtverhältnissen. Gerötete Augen und Kopfschmerzen können die Folge sein. Bei reduzierten Lichtverhältnissen ändert sich dessen Molekülstruktur des für das Sehen zuständigen Farbstoffes Rhodopsin und das Auge muss sich mehr anstrengen, um zu funktionieren. Einen langfristigen Schaden tragen die Augen aber nicht davon. Das haben Studien inzwischen bewiesen.

Solange die Augen über Nacht im geschlossenen Zustand genügend Zeit finden, um sich zu regenerieren, bestehen keine Bedenken. Ähnlich verhält es sich bei Smartphones, Tablets oder E-Readern. Aufgrund der schnelleren Ermüdung des Auges fällt die Lesezeit fast automatisch kürzer aus, sodass keine Fehlsichtigkeit auftritt.

Schlechte Lichtverhältnisse scheinen aber ein anderes Augenproblem zu fördern: Die Kurzsichtigkeit. Verantwortlich für den Effekt scheint der Botenstoff Dopamin zu sein, der bei Helligkeit in der Netzhaut des Auges gebildet wird. Dieser ist zum Beispiel dafür verantwortlich, dass sich das Auge von Tag- auf Nachtsehen umstellt. Gleichzeitig scheint der auch als Glückshormon bekannte Botenstoff bei genügend Tageslicht das Längenwachstum des Augapfels zu stoppen, was für eine Kurzsichtigkeit verantwortlich sein kann. Es ist grundsätzlich empfehlenswert, einmal im Jahr einen Sehtest zu machen.